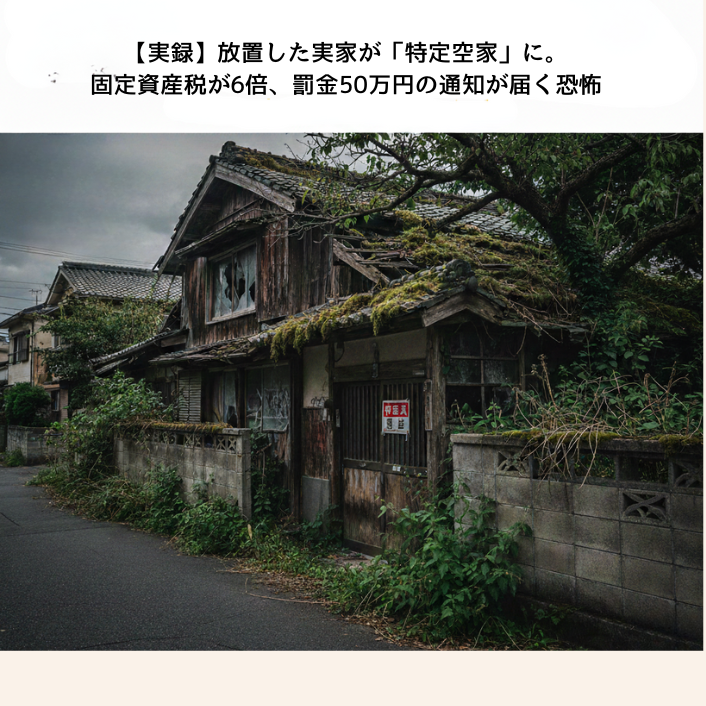

今回も引き続き、放置した実家の恐怖というお話です。前回は法律の話をしましたが、実際にあなたの実家が「特定空家」や「管理不全空家」に指定されるきっかけの多くは、役所のパトロールではありません。

最も多いのは、**「近隣住民からの通報」**です。後編では、法律の条文よりも恐ろしい「現場のリアル」に切り込みます。行政が動くのを待つまでもなく、ある日突然、見知らぬ番号や弁護士から連絡が来る……そんなシナリオの幕開けです。

1. 「うちはまだ大丈夫」が命取り。近隣トラブルが引き金になる瞬間

「役所がわざわざ地方の古い家を1軒ずつチェックしないでしょ」 そう思っている方は、大きな勘違いをしています。行政が重い腰を上げるきっかけ、その圧倒的1位は**「近隣住民からの切実なクレーム(通報)」**です。

特定空家指定のきっかけは、役所のパトロールよりも「近隣からの通報」が多い現実

役所の空き家担当窓口には、日々多くの苦情が寄せられます。「隣の空き家のせいで困っている」という通報があれば、行政は調査に動かざるを得ません。

近隣の方は、あなたの実家の前を通るたびにストレスを感じています。「いつか火事になったらどうしよう」「虫がわいて困る」……。その不満が限界点に達したとき、一本の電話が役所に入り、あなたの実家は**「マークされる物件」**へと一変します。

「庭木の越境」「害虫の発生」「不審者の侵入」…ご近所さんはあなたの実家を「監視」している

あなたが「ちょっと庭が荒れているかな」程度に思っていることでも、隣に住む方にとっては死活問題です。

| トラブルの火種 | 周辺住民が感じている「恐怖と不快」 |

| 庭木の越境 | 「落ち葉で樋が詰まる」「電線に触れそうで怖い」「日当たりが悪くなった」 |

| 害虫・害獣の発生 | 「蜂の巣ができて子供が刺されないか不安」「野良猫やハクビシンの住処になって不潔」 |

| 不審者の侵入 | 「落書きされた」「窓が割られて中で誰か寝泊まりしている」「放火が怖い」 |

ご近所さんは、所有者であるあなたが思っている以上に、あなたの実家を厳しく「監視」しています。

損害賠償リスクも? 放置空き家が原因で他人に怪我をさせた場合の責任

「固定資産税が上がる」「罰金がかかる」——実は、それ以上に恐ろしいのが、民事上の損害賠償責任です。

民法第717条(工作物責任)により、建物の管理に不備があり、それによって他人に損害を与えた場合、所有者は**「無過失責任(自分に落ち度がなくても責任を負うこと)」**を問われる可能性が非常に高いのです。

【実際にあり得る損害賠償の例】

- 台風で屋根瓦が飛び、隣家の高級車を直撃した。

- 壁が崩れ、通りかかった子供が怪我をした。

- 放火され、隣の家まで燃え移ってしまった(失火法が適用されない重過失とみなされるケースも)。

もし死亡事故にでもなれば、賠償額は数千万円から1億円を超えることすらあります。行政の罰金(50万円)が可愛く思えるほどの「人生を揺るがす損失」です。

「とりあえず放置」の代償は、ある日突然、あなたの銀行口座を空にするほどの破壊力を持って襲いかかってきます。

4. 「赤紙」が届く前に! 専門家が教える、今すぐできる回避策

役所から「勧告(固定資産税6倍の引き金)」という名の赤紙が届いてから慌てても、選択肢は限られてしまいます。まだ時間がある今だからこそ取れる、現実的な回避策を整理しましょう。

① 何はともあれ「現状把握」。自分で見に行けない場合の対処法

まずは、あなたの実家が現在「どの程度ヤバい状態か」を知る必要があります。

- Googleストリートビューで確認: 最新の画像であれば、外壁の崩れや庭木の伸び具合をある程度把握できます。

- 近隣や親族に聞く: 「何か迷惑をかけていないか」をそれとなく確認します。

- 専門家の現地調査を利用する: 我々のような司法書士や提携する不動産業者が、あなたの代わりに現地を確認し、写真付きでレポートを作成することも可能です。

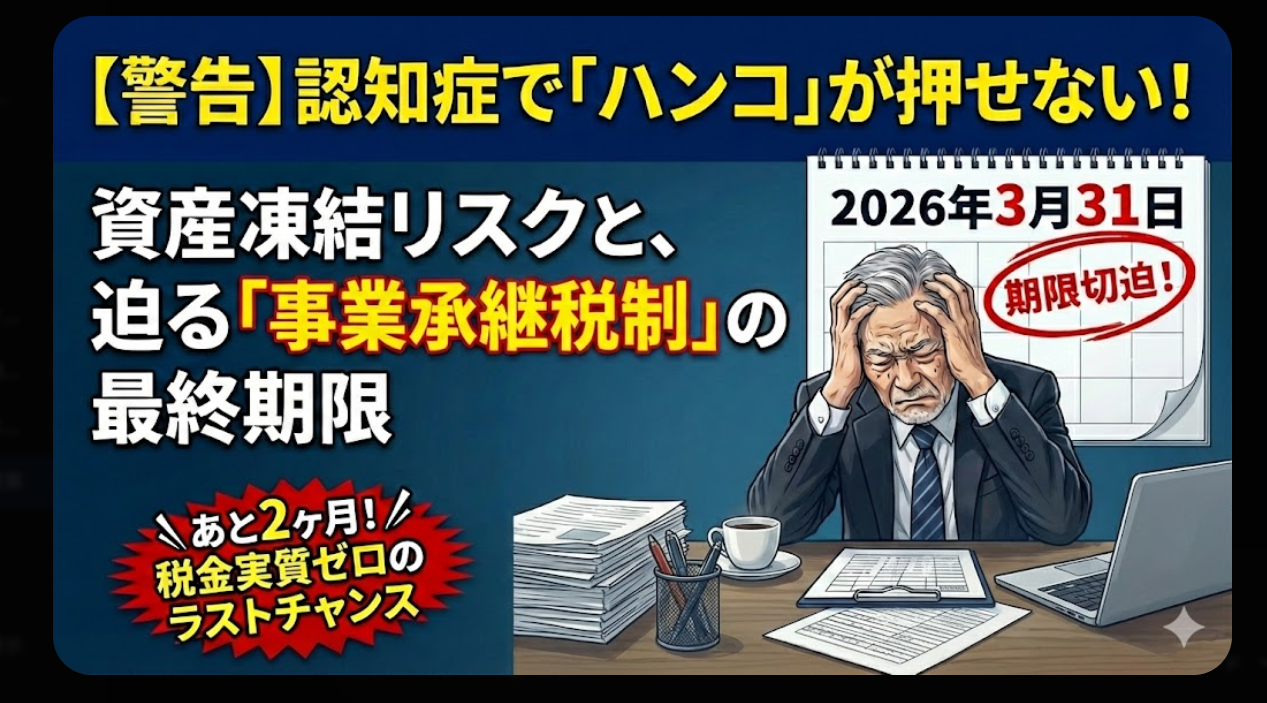

② 「相続登記」がまだなら最優先で。権利関係の整理が全てのスタートライン

実家を「売る」にしても「壊す」にしても、名義が亡くなった親や祖父母のままでは何も進みません。 2024年4月からの義務化もあり、**相続登記はもはや「マナー」ではなく「義務」**です。

名義を現在の所有者(あなた)に書き換えることで初めて、不動産業者に売却を依頼したり、解体業者と契約したりできるようになります。親族間で「誰が継ぐか」が揉めているなら、そこを解決するのが我々法律家の一番の仕事です。

③ 【選択肢の整理】あなたにとっての「最適解」はどれ?

空き家問題には、主に4つの出口があります。それぞれのメリット・デメリットを専門家と一緒に判断することが大切です。

| 選択肢 | メリット | デメリット・注意点 |

| 売却する | 現金化でき、管理の負担から一生解放される。 | 地方の物件は「1円」でも売れないケースがある。 |

| 貸し出す | 家賃収入が得られ、人が住むことで家の傷みを防げる。 | リフォーム費用がかかる。借主とのトラブルリスク。 |

| 解体する | 特定空家のリスクをゼロにできる。土地として売りやすい。 | 固定資産税が上がる(特例がなくなるため)。解体費がかかる。 |

| 管理を頼む | 資産として維持しつつ、周囲への迷惑を最小限にできる。 | 毎月の管理費用が発生し続ける。根本解決にはならない。 |

ここで重要なのは、「自治体の補助金」の存在です。

自治体によっては、空き家の解体やリフォームに対して数十万円〜百万円単位の補助金を出している場合があります。こうした情報を活用できるかどうかが、数十万円の得をするか損をするかの分かれ道です。

5. まとめ:「面倒くさい」の代償は数百万円。負の連鎖を断ち切る「財産管理契約」という選択

「実家をどうにかしなければならないのは分かった。でも、遠くに住んでいるし、仕事も忙しくて動けない……」

空き家問題を抱える方の多くが、この**「物理的な距離」と「時間の壁」**に阻まれています。その結果、放置が続き、ある日突然、役所から「固定資産税6倍」の通知が届いてしまうのです。

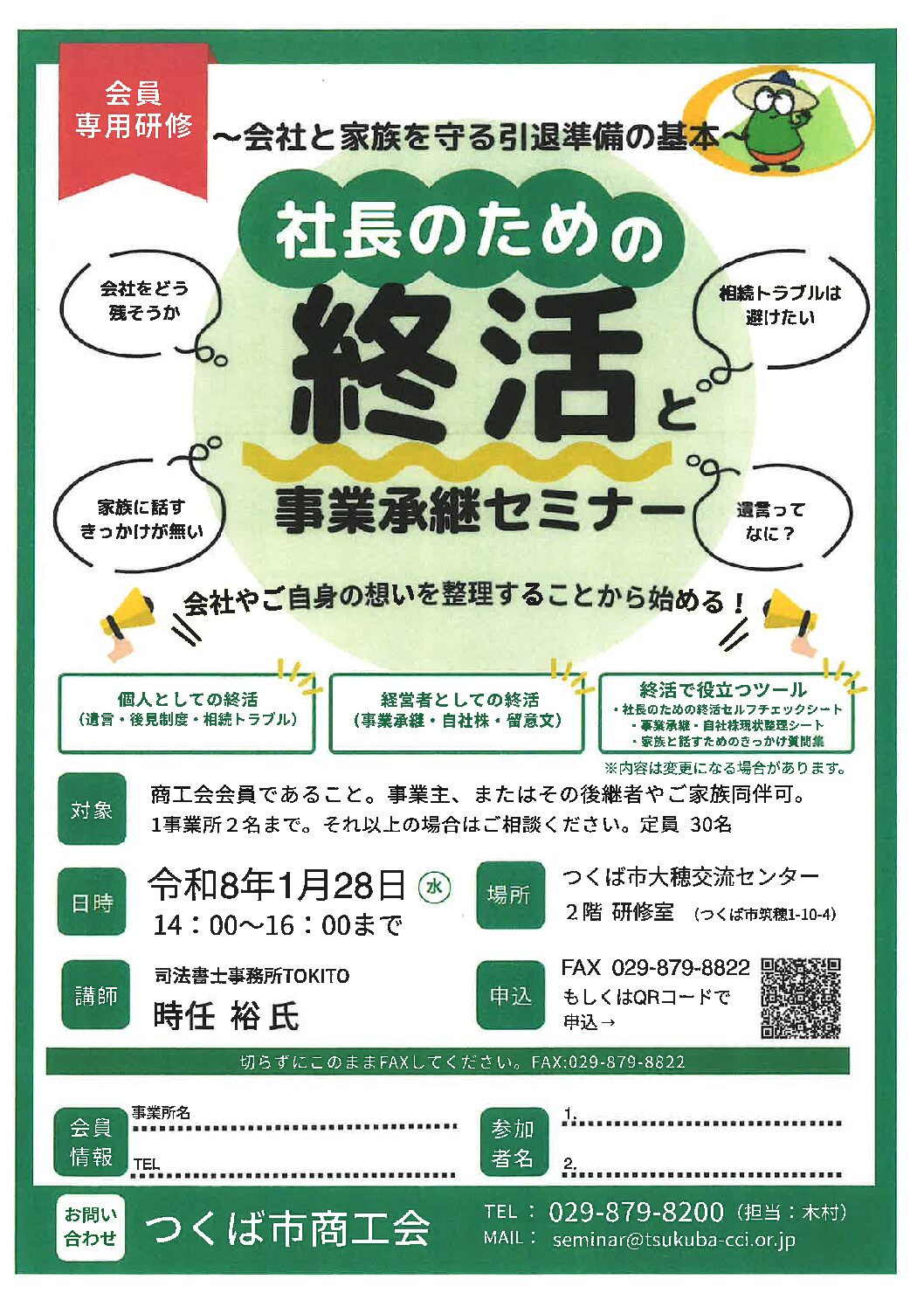

しかし、ご安心ください。あなたが現地に何度も通わなくても、法的に正しく、かつ円滑に実家を整理する方法があります。それが、当事務所が提供している**「財産管理契約」**です。

管理から処分まで、プロがあなたの「代理人」として完結

「財産管理契約」とは、司法書士や弁護士があなたに代わって、不動産などの財産を管理・処分する権限を持つ法的サービスです。

これを利用することで、以下のような煩わしい手続きをすべてプロに一任できます。

- 現地確認と応急措置: 役所からの指導が入る前に、現状をプロの目でチェック。

- 名義変更(相続登記): 全ての処分の前提となる権利関係を整えます。

- 売却・解体手続きの代行: 不動産業者との交渉や、解体工事の契約、立ち合いまで代行可能です。

単なる「空き家巡回サービス」とは異なり、「売る」「貸す」「壊す」といった法的な処分行為まで円滑に行えるのが、この契約の最大の強みです。

あなたの代で、実家の「負の連鎖」を断ち切りませんか?

空き家を放置し続けることは、あなた自身の資産を減らすだけでなく、将来的にあなたの子供たちへ「負の遺産」を押し付けることにも繋がりかねません。

「あの時、専門家に相談しておけばよかった」

相談料を惜しんで数百万円の損失を招く前に、まずは一歩、踏み出してみてください。あなたの実家が「お荷物」から「安心」へと変わるよう、私たちが全力でサポートします。